内蒙古资源利用效率持续优化

近年来,内蒙古自治区实施全面节约战略,推进各类资源节约集约利用,加快构建废弃物循环利用体系,推动循环经济向纵深发展。目前,全区循环经济基本管理制度日益完善,资源利用效率持续优化。

变废为宝

玉米芯被加工生产成主产品糠醛,应用于树脂制造、食品添加剂等领域,副产品糠醛渣被用作生物质燃料或有机肥原料;锅炉排放的草木灰富含钾元素,可作为钾肥原料……在位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗的内蒙古心连心生物科技有限公司,玉米芯通过各项技术手段被“吃干榨尽”,实现“取之于田,还之于田”。

“我们每年玉米芯的需求量约为25万吨,收购半径达200公里,生产过程基本实现了废弃物零排放,二氧化碳年减排量达18万吨。”该公司总经理李典袁告诉记者,目前公司还在不断优化生产流程,提升产品质量。除主产品之外,公司已与多家企业签订战略合作协议,供应生物质燃料和有机肥原料,“我们拟与嘎查村合作,集中收集玉米芯,还利于民。同时扶持当地发展下游产业,建设生物质颗粒厂等,带动农民就业增收”。

走进位于巴彦淖尔市乌拉特后旗的巴彦淖尔工业固危废资源化循环产业项目(一期工程)建设现场,一台台航天热解相关设备被精准吊装到位,工作人员正在对就位的航天热解预处理车间的加药装置设备进行安装,项目建设如火如荼。

该项目负责人张文平介绍,项目总投资3.7亿元,分两期建设。项目采用北京航天动力研究所的航天热解处理工艺技术和设备,与传统焚烧工艺相比,这套技术不仅性能可靠,而且绿色环保,能够高效地对农田残膜等农牧业废弃物、城市生活垃圾以及废矿物油等工业固危废进行资源化、减量化、无害化处理,资源回收率可达85%以上,每年可减排二氧化碳5万吨以上。

“我们一期工程每年可处理废地膜5万吨,经济前景良好,可有效减少因地膜残留带来的环境问题,提高农田残膜资源化利用,变废为宝。目前一期项目建筑施工已完成95%,设备安装已完成40%,预计今年10月底进行项目试生产。我们已经陆续收到了不少春耕期间清理出来的残膜。”张文平说。

内蒙古自治区农牧厅耕地保护处处长董奇彪告诉记者,近年来,内蒙古坚持以生态优先、绿色发展为导向,聚焦“双碳”目标,全力推进农牧业废弃物资源化利用。加强地膜科学使用回收,在推广易回收地膜的基础上,创新回收模式。在巴彦淖尔市、鄂尔多斯市等地推广“社会化包片回收”模式,提高专用机械化回收作业覆盖面积;在乌兰察布等地创新“以旧换新”等机制,激励种植户捡拾上交废旧地膜。构建多元化回收机制,补贴先进适用残膜回收机械,指导建设回收网点1800个,发展农膜回收企业60余家,有残膜焚烧发电或焚烧处理能力的企业19家。

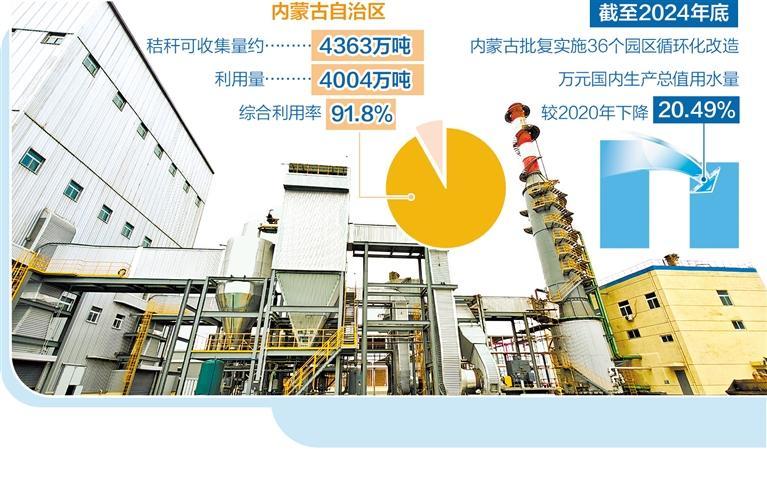

与此同时,推动秸秆变废为宝。全区秸秆可收集量约4363万吨,利用量4004万吨,综合利用率91.8%,高于全国平均水平。据初步分析,全区农作物秸秆饲料化利用年节粮能力超800万吨,实现了高值高效利用,为缓解饲草短缺和农牧业循环发展作出贡献。

综合利用

位于鄂尔多斯准格尔经济开发区的内蒙古御华新科技材料有限公司生产车间里,大型窑炉轰鸣作响,工人们分布在各条生产线上忙碌而有序地作业。

“在这里,粉煤灰、煤矸石等工业废弃物将被转化成莫来石、微晶球等产品,通过循环产业,工业下脚料被‘吃干榨尽’变废为宝,继续回到生产链条中。目前我们的年产量约为15000吨,稳定的客户遍布华南、华北、华中等地区,发展势头良好,预计今年产值可突破5000万元。”内蒙古御华新科技材料有限公司总经理赵生荣表示,公司将加大技术创新力度,进一步提高产品附加值。

走进位于准格尔经济开发区的鄂尔多斯市国礼陶瓷有限公司展厅,一件件陶瓷产品造型精致、色彩丰富、民族文化气息浓郁,让人流连忘返。“这些产品的原料约20%是煤矸石,过去该材料由于热值低、不易燃烧,常被视为固体废弃物,如今已成为我们重要原料之一。”该公司总经理赵东升透露,目前公司正与江西景德镇相关专家合作开展废弃陶瓷再利用的技术研发,让废瓷可被重新制作成陶瓷,目前该项技术已进入中试阶段。

在位于包头市昆都仑经济技术开发区的内蒙古晶辉新材料有限责任公司年产10万吨光伏产业链副产品循环经济项目现场,工人正为调试设备做准备。该公司副总经理吴红荣介绍,项目以光伏行业含硅废料为原料,经熔炼、浇筑、磨粉等工序,最终形成工业硅粉,继续用于生产。“项目投产后,每年可处理含硅废料13万吨,资源综合利用率达90%。”吴红荣说。

近年来,内蒙古在再利用和资源化上持续发力,完成乌海市、包头市大宗固废综合利用示范基地、呼和浩特市废旧物资循环利用体系建设重点城市年度评估;推进呼和浩特市、包头市、通辽市、赤峰市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市列入国家50个再生水利用重点城市建设;推进园区循环化改造,开展退役风电、光伏设备循环利用工作。开展重点行业能效领跑者、水效领跑者等行动,推进“无废城市”建设;推行清洁生产审核,“十四五”时期以来,24家高耗能企业完成清洁生产审核,包头稀土高新区入选国家清洁生产创新试点。

完善体系

内蒙古自治区发展和改革委员会资源节约和环境保护处三级调研员朱大玮告诉记者,近年来,内蒙古持续完善政策体系,出台“十四五”节能规划等文件,建立涵盖审查、预算、准入等全流程管控机制,确保能耗强度达标;首创省级能耗预算管理,将用能指标纳入预算体系,率先开展能耗双控向碳排放双控转型试点;严格管控“两高一低”项目,实施“绿电自愿认定+强制消费”机制,推动高耗能产业绿色转型。

截至2024年底,内蒙古批复实施36个园区循环化改造,园区循环产业关联度明显增强,能源、水、土地等资源利用效率大幅提升,全区一般工业固废综合利用率明显提升,秸秆和畜禽粪污综合利用率分别达91.8%、82.5%,万元国内生产总值用水量较2020年下降20.49%。“十四五”前4年,全区能耗强度预计累计下降16.5%,提前一年阶段性达成国家目标。

董奇彪表示,今年内蒙古农牧系统将在推动农牧业投入品减量化的基础上,继续做好废弃物资源化利用工作。重点推动地膜科学使用和回收,力争推广应用加厚高强度地膜720万亩,全生物降解地膜66万亩,全区重点覆膜区域农膜回收率保持在85%以上。此外,在20个旗县开展农作物秸秆综合利用项目建设,力争全区秸秆综合利用率保持在90%以上。

朱大玮介绍,内蒙古坚持“减量化、再利用、资源化”原则,将发展循环经济作为实施全面节约战略的重要抓手,着力构建覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系,为绿色转型发展提供坚实支撑。下一步,将坚持生态优先、绿色发展理念,持续拓宽固废利用渠道,加大资金支持力度,强化科技创新引领,以更高标准、更实举措推进循环经济发展,加快完善废弃物循环利用体系,建立健全绿色标准体系,促进新能源与资源循环技术产业化应用。